8 minutes

(Lecture 127) Pourquoi les Kevin ne deviennent pas médecins

Auteur: Étienne Guertin-Tardif

Année de parution: 2024

Éditeur: Les éditions du journal

Lien vers mes notes manuscrites numérisées

Mon review

Voici un livre que j’ai choisi de lire un peu sur un coup de tête, simplement parce qu’il était mis en évidence à la bibliothèque où j’aime aller. Le titre m’a immédiatement accroché : pourquoi donc les Kevin sont-ils moins nombreux à devenir médecins? La question est intrigante. Je me suis demandé s’il pouvait vraiment y avoir un lien entre le prénom d’une personne et le métier qu’elle exercera plus tard. Si tel était le cas, bien des parents reconsidéreraient sans doute leur choix de prénom!

De quoi parle le livre?

Le livre ne s’intéresse pas qu’aux Kevin. En réalité, l’auteur, un professeur de sociologie, nous présente six de ses énigmes sociologiques préférées. Son objectif est de nous amener à réfléchir comme des sociologues, c’est-à-dire à voir au-delà de notre perspective individuelle et habituelle.

Que dit-on en détail?

Les six énigmes explorées sont les suivantes :

- Pourquoi les prophètes vont-ils à la toilette en cachette?

- Pourquoi nos ancêtres ne souriaient-ils pas sur les photographies?

- Pourquoi les taux de suicide diminuent-ils pendant les pandémies?

- Pourquoi les détenues assistent-elles à la messe du samedi soir?

- Pourquoi les Kevin ne deviennent-ils pas médecins?

- Pourquoi les Américains meurent-ils plus jeunes que les autres?

En résumé, les réponses données sont :

- Parce que montrer leur humanité ordinaire (défauts, erreurs, odeurs…) leur ferait perdre leur aura charismatique.

- Parce qu’une photographie représentait pour eux un moment solennel, peut-être la seule trace laissée à leurs descendants. Sourire aurait semblé frivole, voire idiot.

- Parce que lorsqu’on traverse ensemble une crise collective, nos problèmes personnels paraissent moins écrasants et notre existence retrouve un sens.

- Parce que la messe offre un espace sans caméras, porteur d’un message d’espoir et permettant une certaine proximité tolérée.

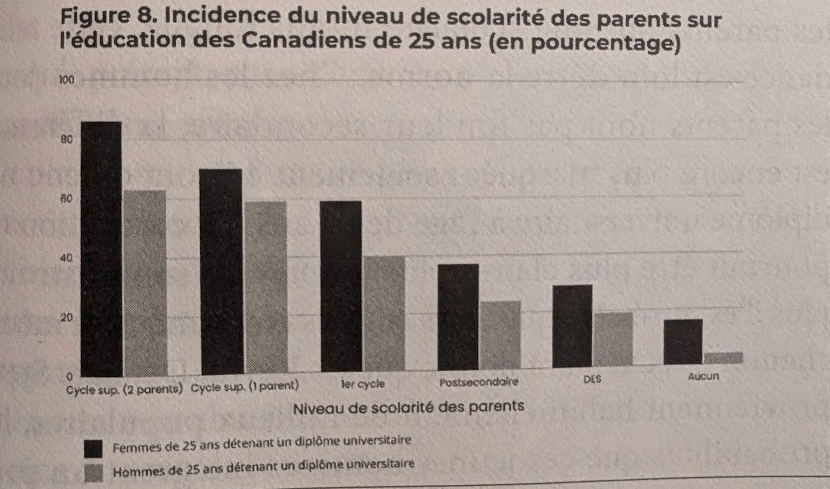

- Parce que les parents qui choisissent le prénom Kevin appartiennent statistiquement à un milieu moins scolarisé. Le prénom devient ainsi un marqueur social qui influence le destin scolaire et professionnel.

- Parce que les États-Unis connaissent des inégalités extrêmes entre riches et pauvres, et que la pauvreté — un statut relatif — génère un stress néfaste pour la santé.

Qu’est-ce que j’ai appris?

Ce livre m’a fait réaliser à quel point je suis privilégié. J’ai obtenu un diplôme de deuxième cycle universitaire alors que mes parents n’avaient pas fréquenté l’université. Statistiquement, mes chances d’obtenir un baccalauréat se situaient sous la barre des 25 %, et celles d’accéder à une maîtrise étaient encore plus minces. Ce constat m’a vraiment fait mesurer ma chance.

Deux passages m’ont particulièrement marqué :

- (p. 213) Le sociologue Erving Goffman observait que « plus les autres ont de pouvoir et de prestige, plus on tient compte de leurs sentiments. »

- (p. 188) « Rappelons [qu’en 1854] les systèmes d’assainissement des eaux n’existaient pas encore et qu’un Européen moyen pouvait ingérer jusqu’à 10 millilitres de matière fécale par jour. » 🤢

Comment vais-je utiliser ce que j’ai appris?

En cultivant la gratitude. Je suis reconnaissant pour le prénom que mes parents m’ont donné, et pour toutes les petites choses qui m’ont avantagé dans la vie. Beaucoup n’ont pas cette chance.

Pourquoi l’utiliser?

Parce que la gratitude est un puissant antidote au stress. Elle est bénéfique pour ma santé, mais aussi essentielle moralement : reconnaître mes privilèges est un devoir. Il est facile de se comparer à ceux qui sont « au sommet » et de se sentir encore très loin, oubliant ainsi tout ce qui joue en notre faveur. Or, il y aura toujours plus haut que soi. Vivre ainsi, c’est s’exposer à la jalousie constante.

Exprimer de la gratitude, c’est au contraire reconnaître la vie pour ce qu’elle est : une chance inouïe d’en faire quelque chose.

Quand vais-je l’utiliser?

Chaque fois que j’aurai envie de me plaindre des aléas de la vie. Je remettrai en perspective mes problèmes, aussi désagréables qu’ils soient, pour me rappeler qu’ils sont malgré tout une forme de privilège.

Le verdict de Félix:

👍

👍

⭐ Star Quotes

Introduction : Ou pourquoi les joueurs de hockey naissent au début de l’année

Partie I : Mœurs

Chapitre 1 : Pourquoi les prophètes vont à la toilette en cachette

- (p. 54) Comme le remarquait Max Weber, un des fondateurs de la sociologie compréhensive, “ce n’est pas la moralité d’un individu qui fait son charisme, mais plutôt la reconnaissance de son caractère extraordinaire.”

Chapitre 2 : Pourquoi nos ancêtres ne sourient pas sur les photographies

- (p. 73) Les normes et les conventions qui nous semblent authentiques et universelles sont toujours le fruit d’un contexte social ou culturel particulier.

Partie II : Les institutions

Chapitre 3 : Pourquoi les taux de suicide baissent en pandémie

- (p. 91) “[Émile] Durkheim avance l’idée que le suicide résulterait de l’incapacité qu’ont les groupes sociaux à tisser des liens entre les individus, plutôt que de la volonté individuelle des personnes à risque.”

Chapitre 4 : Pourquoi les détenues assistent à la messe du samedi soir

- (p. 129) Que l’on traite de la performance des joueurs de hockey, du charisme envoûtant des prophètes, de l’absence de sourire sur les photographies ou encore de la question épineuse du suicide, le sociologue doit toujours s’efforcer de considérer les influences sociales, culturelles et historiques qui entourent chaque phénomène.

- (p. 133) Le sociologue Émile Durkheim affirmait que la religion est un facteur de protection contre le suicide : en encadrant étroitement la vie sociale de ses fidèles, elle contribue à renforcer la cohésion entre les membres d’une même communauté.

- (p. 134) “Ils faisaient des doigts d’honneur, mais au fond de leur poche.”

- (p. 134) Le sociologue Erving Goffman observait que tous les groupes sociaux – y compris les plus marginaux – possèdent “une vie propre, qui devient signifiante, sensée et normale dès qu’on la connaît de l’intérieur.”

Partie III : Inégalités sociales

Chapitre 5 : Pourquoi les Kevin ne deviennent pas médecins

- (p. 142) La société ne se trouve pas seulement à l’extérieur de nous, comme nous avons tendance à le penser, mais d’abord en nous – dans nos manières de faire, de penser et de juger.

- (p. 150) Choisir un prénom original n’est qu’une façon parmi d’autres d’être en phase avec son époque.

- (p. 154) “Une fois qu’un prénom est adopté par l’élite riche et instruite, il descend petit à petit l’échelle sociale. Si les gens des classes plus défavorisées cherchent souvent à imiter les gens privilégiés, c’est selon eux parce que ‘consciemment ou pas, nombre d’entre eux apprécient les prénoms qui évoquent à leurs yeux la réussite.’” —Steven D. Levitt et Stephen J. Dubner, auteurs de Freakonomics

- (p. 157) Incidence du niveau de scolarité des parents sur l’éducation des Canadiens de 25 ans (en %)

- (p. 167) Si les enfants de milieux populaires rencontrent plus de difficultés que les autres dès la maternelle, c’est en partie parce qu’ils proviennent d’un univers culturel très différent de celui que leur impose le milieu scolaire.

- (p. 168) Rien n’est impossible [(plusieurs Kevin sont médecins)], et connaître les forces sociales qui pèsent sur nous s’avère sans doute le meilleur moyen de les déjouer.

- (p. 170) Si les Kevin obtiennent généralement de moins bons résultats scolaires que les Augustin, ce n’est pas parce qu’ils sont victimes d’un mauvais sort ou qu’ils sont dotés d’une faible intelligence, mais plutôt en raison de la faible scolarité de leurs parents.

Chapitre 6 : Pourquoi les Américains meurent plus jeunes que les autres.

- (p. 188) “Rappelons [qu’en 1854] les systèmes d’assainissement des eaux n’existaient pas encore et qu’un Européen moyen pouvait ingérer jusqu’à 10 millilitres de matière fécale par jour.” 🤢

- (p. 204) “Dans plus de 85% des cas, ce n’est pas la santé mentale et physique qui détermine le statut social, mais plutôt l’inverse.” —Michael Marmot, épidémiologiste, The Status Syndrome

- (p. 207) “Mesurés par le taux de cortisol dans le sang, le stress chronique croît de plus en plus à mesure que nous descendons l’échelle sociale : il est moins présent chez les cadres ou les patrons d’entreprise que chez leurs subordonnés. —Michael Marmot, épidémiologiste

- (p. 212) “La pauvreté n’est pas qu’une quantité réduite de biens, pas plus qu’elle ne représente une relation entre des moyens et des fins. Elle est avant tout une relation entre personnes. La pauvreté est un statut social.” —L’anthropologue Marshall Sahlins

- (p. 212) Les gens [pauvres] n’ont pas seulement de la difficulté à se nourrir et à se loger : ils sont quotidiennement confrontés à leur incapacité de se conformer aux standards de vie des personnes qu’ils côtoient.

- (p. 213) Le sociologue Erving Goffman observait que “plus les autres ont de pouvoir et de prestige, plus on tient compte de leurs sentiments.”

- (p. 218) Les sociétés caractérisées par de fortes inégalités sont plus susceptibles que les autres d’affecter la fierté, l’honneur et la dignité des individus qui en font partie.

- (p. 218) C’est moins la pauvreté absolue qui nuit à la santé individuelle, comme c’était le cas dans les romans de Charles Dickens, Émile Zola ou Victor Hugo, que la pauvreté relative.

- (p. 221) “Notre santé est affectée non seulement par notre position dans la société, et tout ce qui en découle, mais aussi par les caractéristiques des personnes qui vivent autour de nous et par l’existence d’un climat de confiance, d’entraide et d’engagement civique nourri par ces individus.” —Michael Marmot, épidémiologiste

- (p. 230) Un principe sociologique fondamental : Les individus ne vivent pas sur des îlots séparés, mais sont toujours attachés les uns aux autres par des fils invisibles.

- (p. 231) ⭐ Les frontières entre l’individuel et le collectif sont beaucoup plus floues que nous le pensons. En s’associant, en coopérant ou en entrant en compétition les uns avec les autres, les individus créent la société—mais ils sont aussi forgés à leur tour par elle, c’est-à-dire par l’influence du groupe.

- (p. 231) Dans Éducation et sociologie, Émile Durkheim écrivait que nous commençons véritablement à faire de la science dès que nous recherchons la connaissance pour elle-même.