15 minutes

(Lecture 131) Réapprendre à apprendre

Auteur: Denis Bertrand et Hassan Azrour

Année de parution: 2004

Éditeur: Guérin

Lien vers mes notes manuscrites numérisées

Mon review

Il y a eu une période un peu angoissante dans les semaines précédant le premier jour de septembre 2025, où je devais décider d’un titre pour mon manuscrit en français portant sur l’anxiété d’apprentissage. J’avais un titre anglais, Overcoming Learning Anxiety, mais la traduction directe, Surmonter l’anxiété d’apprentissage, ne me semblait pas assez accrocheuse. Avant d’arrêter mon choix sur Apprendre sans anxiété, j’ai brièvement envisagé Réapprendre à apprendre.

Une recherche rapide m’a toutefois révélé qu’un important ouvrage portait déjà ce nom, publié en 2004. Un peu déçu, mais doublement curieux, j’ai décidé de m’y plonger. Moi qui croyais savoir comment apprendre, je me sentais bien préparé à en tirer le maximum.

De quoi parle le livre?

Réapprendre à apprendre est un ouvrage volumineux qui vise, sans surprise, à nous apprendre à apprendre. Les auteurs adoptent l’angle des compétences transversales, un concept très en vogue au tournant du millénaire.

Après une introduction théorique (trop, à mon goût), le livre se structure autour de deux grands ensembles :

-

Six compétences fondamentales :

- La motivation

- La communication

- L’argumentation

- La résolution de problèmes

- Le travail en équipe

- La créativité

-

Neuf compétences instrumentales :

- La gestion du temps

- La gestion des conflits

- La gestion de la lecture

- La gestion de la prise de notes

- La gestion de la documentation

- La gestion des définitions

- La gestion des travaux écrits

- La gestion des exposés oraux

- La gestion des examens

J’étais heureux de voir ces compétences énoncées aussi clairement. La notion de compétence transversale m’avait toujours semblé trop floue pour être utile. À elle seule, cette liste offre déjà une base pour orienter ses efforts en tant qu’apprenant.

Mais au lieu de s’arrêter là, le livre s’égare dans les détails.

Structure et ton du livre

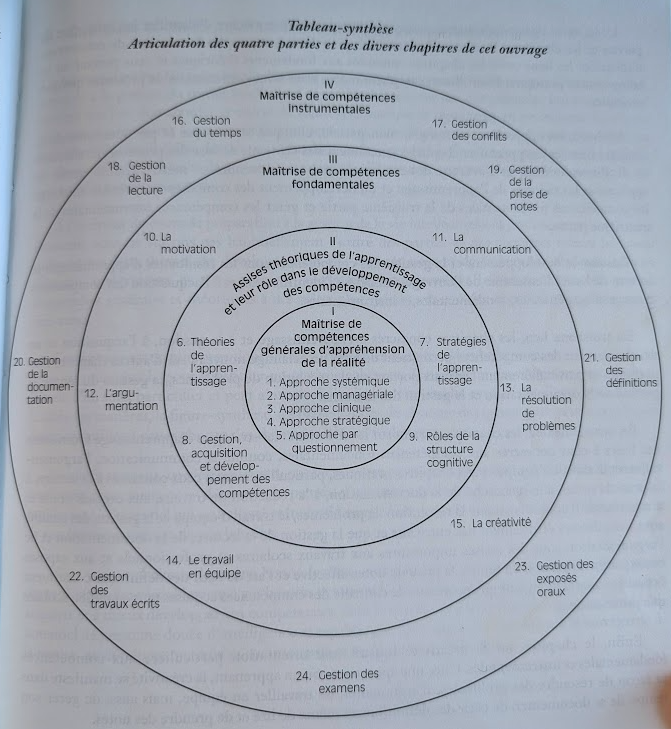

Toute la structure est résumée dans un tableau-synthèse présenté sous forme de cible. Ce format n’est pas très lisible, mais il illustre bien l’idée d’un « noyau » de compétences sur lequel se greffent les autres couches.

Ce choix graphique reflète d’ailleurs bien le ton du livre : on sent la volonté de tout rationaliser, presque jusqu’à la prétention. Sans vouloir insulter l’intelligence des auteurs, certains passages m’ont paru inutilement denses, comme si peu d’étudiants avaient été consultés. Ce côté un peu élitiste m’a déplu.

Le livre est-il encore pertinent?

Le livre m’a rappelé ces notions de compétences transversales qu’on essayait de m’enseigner à l’école primaire. Ironiquement, malgré l’importance que les auteurs leur attribuent, j’ai l’impression qu’on en parle beaucoup moins aujourd’hui. Était-ce une mode passagère ? Ou un concept trop abstrait pour s’ancrer durablement ? Difficile à dire.

Personnellement, j’ai trouvé l’effort des auteurs louable, mais j’ai du mal à croire que leur public cible — des étudiants au baccalauréat, souvent au début de leur parcours — puisse s’y retrouver. Le livre est dense, long, et parfois pénible.

Je doute qu’un lecteur en quête de repères ou de motivation y trouve son compte. Le livre échoue à capter l’attention, ce qui me semble paradoxal pour un ouvrage sur l’apprentissage. Dans une société où l’obstacle principal à l’apprentissage est le manque de focus, cela devient un handicap majeur.

Ce que j’ai appris

Honnêtement, à part quelques réflexions intéressantes sur la communication et la pensée latérale, j’ai surtout appris la valeur d’un livre court et bien structuré. Les livres longs et denses comme celui-ci devraient désormais être considérés comme des ouvrages de référence, pas comme des lectures courantes.

J’ai aussi validé l’efficacité de mon propre système d’apprentissage — noter, annoter, sélectionner, raconter et donner le livre. C’est ce système qui m’a permis de traverser ce pavé sans me décourager.

Quelques extraits notables :

-

p. 260 — Modèle de la communication (Shannon et Weaver) :

- La source d’information

- Le transmetteur

- Le canal

- Le récepteur

- Le message

- Le destinataire

- Les “bruits”

-

p. 398 — Exercice de pensée latérale :

Votre voisin a un chien qui aboie constamment et qui vous dérange. Que ferez-vous pour résoudre ce problème?

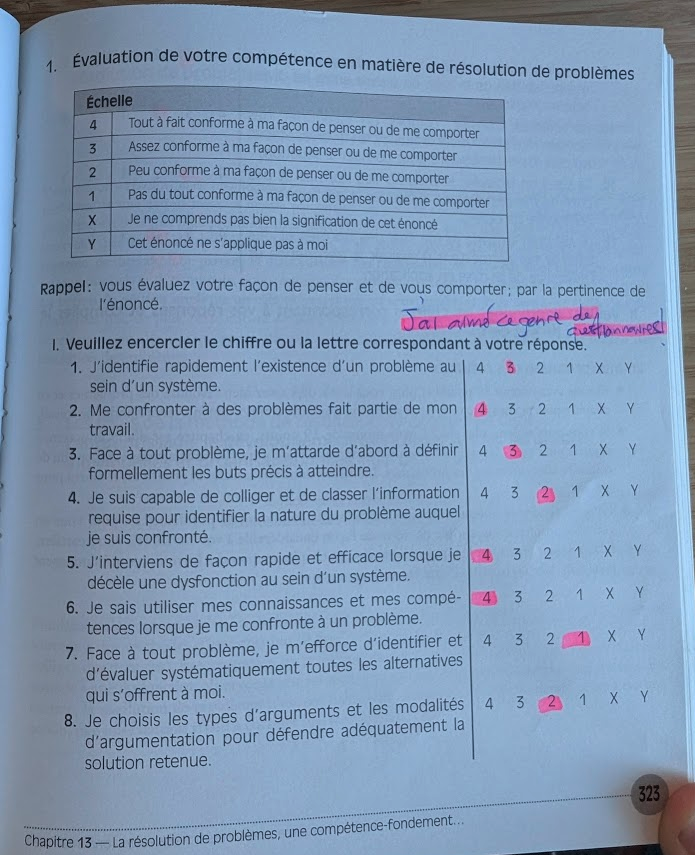

Enfin, j’ai apprécié les questionnaires au début de chaque chapitre, qui donnaient une idée concrète de la manière d’évaluer certaines compétences abstraites.

Comment vais-je utiliser ce que j’ai appris?

Je vais continuer à utiliser mon système d’apprentissage, évidemment. Les auteurs encouragent d’ailleurs à développer une façon personnelle d’organiser l’information pour pouvoir s’y référer plus tard — c’est exactement ce que je fais déjà.

J’aurais aimé qu’ils proposent une méthode concrète dans ce style, mais cette lacune ouvre la porte à des livres comme le mien, donc tout n’est pas perdu.

Une idée m’a cependant marqué :

(p. 212) Une image vaut mille mots ; un schéma quelques milliers.

Cette phrase m’a convaincu de me concentrer davantage sur les schémas intégrateurs. Grâce à PlantUML, je compte tracer les liens entre les concepts que je lis, pour en visualiser la structure globale à la fin de chaque lecture. Je n’ai pas réussi à le faire pour ce livre (trop éparpillé), mais j’ai appliqué l’idée à mon review précédent, Briser la culture des héros, et je compte la réutiliser dans mes futures lectures et présentations — notamment celle que je donnerai sur l’anxiété d’apprentissage au DevOpsDays MTL.

Pourquoi c’est important

Si je veux défendre mon livre auprès d’un grand public, je dois vraiment croire à mon message : j’ai appris à apprendre. Lire Réapprendre à apprendre m’a servi à consolider cette conviction — et à mieux comprendre ce que je veux éviter dans ma propre écriture.

Je n’y ai rien trouvé de révolutionnaire, mais j’en sors renforcé : j’ai traversé une œuvre exigeante, et c’est une victoire en soi. C’est une corde de plus à mon arc, une preuve que mon système fonctionne.

Quand vais-je réutiliser ce que j’ai appris?

Chaque fois que j’en aurai l’occasion : lors de mes futures lectures, en créant des schémas pour relier les idées principales. Et au-delà de ça, je garde cette lecture comme un badge d’honneur : celui d’avoir survécu à un livre aussi peu stimulant, et d’en être ressorti plus convaincu que jamais de la valeur d’un apprentissage clair, concret et accessible.

Le verdict de Félix:

👎

👎

⭐ Star Quotes

Préface de Jean Ducharme

Introduction

- (p. 3) Le défi, pour les prochaines décennies, n’est pas d’avoir accès à des informations, mais de les sélectionner, de les traites, de les classer, de les interpréter, de leur donner un sens, de les structurer, afin de pouvoir mieux les retenir, les utiliser de façon adéquate et, à partir d’elles, en créer de nouvelles.

- (p. 4) C’est la dextérité à employer correctement le bon outil qui fait le bon artisan.

- (p. 5) La gestion est un activité humaine essentielle qui consiste à intervenir activement pour se procurer et utiliser à escient des ressources variées afin d’atteindre les objectifs que l’on s’est fixés.

- (p. 13) ⭐ Lire efficacement, ce n’est pas suivre passivement un texte de la première à la dernière ligne; c’est intervenir activement pour découvrir la pensée d’un auteur, identifier la structure d’un texte, aller rapidement à l’essentiel qui sera ajouté et intégré à ce que l’on connaît déjà, en fonction habituellement de nos interrogations et de nos besoins.

Partie I: Les compétences générales d’appréhension de la réalité

- (p. 16) “Les théories sont des filets tendus pour capturer ce que nous appelons le ‘monde’, pour le rationaliser, l’expliquer et le maîtriser.” –Karl Popper

Chapitre 1: La maîtrise de l’approche systémique

- (p. 42) Les organisations sont des systèmes ouverts faisant partie intégrante de systèmes plus larges.

- (p. 46) L’homme ne peut créer à partir de rien ; il est capable cependant d’intervenir, de façon efficiente, pour transformer des intrants en extrants et ainsi constituer de nouveaux produits et services, c’est-à-dire de la nouvelle richesse permettant de répondre à des besoins humains.

Chapitre 2: La maîtrise de l’approche managériale

- (p. 57) Gérer, c’est d’abord intervenir de façon rationnelle et organisée au sein d’une organisation pour atteindre un ou des objectifs.

Chapitre 3: La maîtrise de l’approche clinique

- (p. 80) Bien souvent, la difficulté n’est pas de prescrire le remède, mais de poser un bon diagnostic.

- (p. 80) C’est en forgeant qu’on devient forgeron.

Chapitre 4: La maîtrise de l’approche stratégique

Chapitre 5: La maîtrise de l’approche par questionnement

- (p. 102) Questionner, c’est se comporter à l’égard des choses comme si elles n’allaient pas de soi.

- (p. 102) Tu ne trouves que ce que tu cherches.

- (p. 102) Questions de base, regroupées par catégorie:

- Qu’est-ce que c’est? Quelle est la nature de la chose, de la personne, de la notion, prise dans son ensemble ou considérée en tant que partie d’un autre tout?

- Pourquoi? À quoi sert la chose? Quelles sont ses raisons d’être?

- Pour qui? Qui en tire profit? Qui en profite?

- Contre qui? Qui en subit les inconvénients? Qui en sort perdant?

- Avec quoi? Avec quelles ressources?

- Avec qui? Avec la collaboration de qui?

- À quel coût? Quelles sont les ressources et les investissements requis?

- Comment?

- Quand?

- Où?

- Avec quels résultats?

Partie II: Les assises théoriques de l’apprentissage et leurs rôles dans le développement des compétences

- (p. 110) ⭐ Apprendre de façon consciente, systématique et stratégique est la compétence la plus importante de l’être humain.

Chapitre 6: Les théories générales de l’apprentissage

- (p. 120) Faire des apprentissages implique fondamentalement une appropriation organisée d’informations multiplies que l’on parvient à implanter au sein d’une structure cognitive.

- (p. 120) ⭐ Apprendre est un processus de sélection.

- (p. 131) Pour ancrer en mémoire de nouvelles connaissances et pour développer ainsi la mémoire à long terme, il est primordial d’agencer, d’une façon cohérente, les nouvelles informations à retenir et de les rattacher à des connaissances déjà connues.

Chapitre 7: Les stratégies d’apprentissage et la réussite scolaire et professionnelle

- (p. 150) Schématiser, c’est se débarrasser de l’accessoire pour ne se centrer que sur l’essentiel. Cette opération facilite la compréhension, la mise en mémoire et la réutilisation des informations.

**Chapitre 8: La gestion, l’acquisition et le développement des compétences

- (p. 160) Être compétent, c’est posséder un savoir, un savoir-faire et des aptitudes, et être qualifié pour bien faire quelque chose dans un contexte particulier ; mais c’est aussi le faire, effectivement, et, préalablement à l’action, se savoir capable de le faire ; enfin, c’est aussi être reconnu dans son milieu pour être capable de le faire.

- (p. 165) Une compétence est à la fois un état, un intrant, un processus d’actions et une résultante de celui-ci.

- (p. 172) La compétence est une connaissance appliquée et actualisée dans un comportement.

- (p. 197) L’évaluation des compétences non utiles ou non utilisées n’a pas sa raison d’être.

Chapitre 9: Les rôles de la structure cognitive dans l’apprentissage et le développement des compétences

- (p. 204) Apprendre, c’est sélectionner des informations, organiser des connaissances et se construire une structure cognitive toujours plus riche.

- (p. 210) ⭐ La lecture est essentiellement un processus intellectuel interactif, permettant d’identifier, de sélectionner et de classer des information afin de les placer en mémoire longue en tant qu’éléments additionnels et complémentaires de la structure cognitive déjà en place.

- (p. 212) Une image vaut mille mots ; un schéma quelques milliers.

Partie III: Les compétences fondamentales

Chapitre 10: La motivation, une compétence-ressource

- (p. 249) En dehors du système de l’esclavage, il n’y a pas de travail véritable sans motivation intrinsèque, sans une certaine force intérieure d’attachement au travail à faire.

Chapitre 11: La communication, une compétence-clef de cueillette et d’échange d’informations

- (p. 265) Pour l’être humain, il est impossible de ne pas communiquer.

- (p. 265) Communiquer, c’est faire circuler de l’information entre au moins deux personnes pour leur permettre ainsi d’échanger et d’apprendre.

- (p. 265) Communiquer vient du mot latin communicare et signifie “partager.” La communication est donc essentiellement un phénomène de partage, mettant en rapport deux ou plusieurs personnes.

- (p. 267) On ne peut pas suivre avec intérêt un exposé complexe dans un domaine dont on ne connaît pas le vocabulaire de base.

Chapitre 12: L’argumentation, une compétence-assise de la pensée, des échanges et de l’influence

- (p. 303) Liste des connecteurs argumentatifs

- (p. 306) “Un argument est d’autant plus fort que l’écart entre l’idée soutenue et la vérité reconnue est réduit.” (Anglard, 1996, p. 14)

- (p. 309) Les types d’arguments souvent employés:

- Arguments basés sur le bien commun

- Arguments basés sur les principes de justice et d’égalité

- Arguments pragmatiques

- Arguments de direction ou d’enclenchement d’un processus incontrôlable (par exemple, une remise en question d’un droit acquis, ou négocier avec des terroristes)

- Arguments du gaspillage (“On ne peut pas arrêter maintenant, on perdrait trop!”)

- Arguments de compromis

- Arguments des sacrifices consentis pour l’atteinte d’un objectif

- Arguments d’autorité

- Arguments basés sur le fait observé ou l’exemple

- Arguments basés sur le ridicule ou sur le caractère inacceptable de la position inverse

- (p. 314) Types d’argumentations basés sur la nature du processus

- (p. 314) Types d’argumentations basés sur la qualité du processus

- (p. 314) Identification de quelques sophismes

- (p. 319) ⭐ Quelques erreurs de logique que l’on retrouve de

façon fréquente dans le domaine de la gestion des activités

individuelles ainsi que dans la gestion au sein des organisations

productrices de biens et de services:

- Confondre fins et moyens

- Confondre tout et parties

- Confondre les types de décisions

- Confondre les objets d’étude

- Confondre les auditoires auxquels on s’adresse

- Confondre les méthodes d’accès à la connaissance et à la “vérité”

- Confondre les genres de travaux

- Confondre les aspects (économique, politique, éthique)

Chapitre 13: La résolution de problèmes, une compétence-fondement de la pensée cohérente et de l’intervention judicieuse

- (p. 330) Résoudre un problème débute nécessairement par une prise de conscience de son existence. Que d’individus dans leur vie personnelle ou au travail refusent de reconnaître l’existence d’un problème et ne peuvent donc mettre en branle un mécanisme permettant de le résoudre.

- (p. 336) Toute situation inconnue peut être considérée comme un problème à résoudre.

- (p. 336) C’est en forgeant que l’on devient forgeron. De même, c’est en résolvant des problèmes, encore et encore que l’on développe sa compétence en matière de résolution de problèmes.

- (p. 340) ⭐ Résoudre des problèmes n’est ni un pensum ni une punition : c’est l’essence même de la pensée et de la vie. Résoudre des problèmes signifie aussi réfléchir, se documenter, accéder à une nouvelle connaissance, innover, créer, se développer, communiquer, convaincre et progresser.

Chapitre 14: Le travail en équipe, une compétence génératrice de synergie et de plus-value.

- (p. 356) Le gestionnaire incapable de trouver sa place au sein d’une équipe est inévitablement voué à l’échec.

Chapitre 14: La créativité, la compétence ultime

- (p. 390) La personne créative ne craint pas l’échec.

- (p. 402) Les deux phases du brainstorming, à distinguer clairement:

- Phase d’expression libre, sans retenue et sans critique, visant à générer le maximum d’idées

- Phase de tri et de combinaison d’idées, permettant d’arriver à une solution concrète et pratique.

- (p. 403) “Là où l’on ne peut exprimer son opinion, le statu quo devient la norme, et toute originalité, même la plus indispensable, est découragée.” –Bertrand Russell, Cité par Cossette en 1998 (La Créativité en action)

- (p. 405) “La tête humaine […] est une boîte dans laquelle on peut verser en vrac les éléments d’un problème. On laisse alors flotter, mijoter, fermenter.” –Le Corbusier (célèbre architecte), cité par Bacus et Romain, 1992 (Développez votre créativité)

Partie IV: Les compétences instrumentales

Chapitre 16: La gestion du temps d’apprentissage, de travail et de loisirs

- (p. 418) ⭐ Le temps consacré à une activité est inversement proportionnel à son importance.

- (p. 421) En réalité, on ne manque pas de temps, mais de talent, de motivation, de compétences, de méthodes de travail, de stratégies d’apprentissage efficientes et de discipline personnelle.

- (p. 421) Corriger fondamentalement sa façon de gérer son temps, c’est remettre en question sa manière de vivre et de s’organiser.

Chapitre 17: La gestion des conflits

- (p. 445) “De la contradiction jaillit la lumière.” –Kant

- (p. 445) Les conflits sont inhérents au caractère social des êtres vivants.

- (p. 452) Il est impossible de faire une bonne prescription avant d’avoir fait un bon diagnostic.

Chapitre 18: La gestion de la lecture

- (p. 468) ⭐ [On a un accès direct et quasi illimité au patrimoine écrit de l’humanité grâce à l’internet et à l’imprimerie.]

- (p. 480) Ne pas faire de lecture indicative (survoler un texte pour en saisir les informations essentielles), c’est se condamner à lire des ouvrages qui ne sont pas ou sont peu pertinents ; c’est se perdre dans les sous-bois en ignorant la nature de la forêt et la topologie du territoire qu’elle recouvre.

- (p. 482) La lecture en diagonale ne permet pas à elle seule de saisir toute la qualité et la richesse d’un texte et peut même, à l’occasion, entraîner des contresens et des perceptions fausses.

- (p. 490) Liste des principaux connecteurs logiques ou marqueurs de relations

Chapitre 19: La gestion de la prise de notes

- (p. 516) “On pense à partir de ce que l’on a écrit et pas le contraire.” –Louis Aragon

- (p. 540) Prendre des notes, c’est d’abord fixer un but à l’apprentissage et choisir les supports et les instruments appropriés à l’atteinte de ce but.

Chapitre 20: La gestion de la documentation

- (p. 556) Ce n’est pas tout d’avoir identifié la documentation pertinente et de l’avoir même trouvée ; encore faut-il prendre les moyens pour mettre en mémoire longue les informations, c’est-à-dire colliger et classer celles-ci afin de les utiliser dans un nouveau contexte.

- (p. 556) Aussi surprenante que la chose puisse paraître, préparer une communication écrite ou orale, c’est très souvent mettre sur des fiches les idées et les textes d’auteurs qui ont déjà traité avant nous de façon directe ou indirecte ce même sujet.

Chapitre 21: La gestion des définitions

Chapitre 22: La gestion des travaux écrits

- (p. 592) Pour produire un bon résumé,

- Faire en sorte que le résumé permette “les commentaires les plus voisins possible de ceux qui auraient pu être faits à partir du texte d’origine”

- Adopter la règle du 25%, voulant que le résumé ne puisse normalement être plus long que le quart de l’écrit concerné

Chapitre 23: La gestion de l’exposé oral

- (p. 638) La période des questions est un moment fort de l’exposé oral qu’il ne faut jamais négliger parce qu’elle fortifie et enrichit la communication. Il faut la préparer dès l’introduction, l’orienter dans le développement et la provoquer lorsqu’on arrive à la conclusion.

- (p. 638) Dès le début, il faut mettre l’auditoire à l’aise en annonçant qu’il y aura des échanges fructueux à la fin de l’exposé. Dans la partie consacrée au développement, il est souhaitable d’essayer de prévoir et d’orienter les questions.

Chapitre 24: La gestion des examens

Conclusion

- (p. 664) Six compétences transversales de nature fondamentale:

- La motivation

- La communication

- L’argumentation

- La résolution de problèmes

- Le travail en équipe

- La créativité

- (p. 664) Neuf compétences transversales de nature instrumentale:

- La gestion du temps

- La gestion des conflits

- La gestion de la lecture

- La gestion de la prise de notes

- La gestion de la documentation

- La gestion des définitions

- La gestion des travaux écrits

- La gestion des exposés oraux

- La gestion des examens

- (p. 666) ⭐ Vivre, n’est-ce pas d’abord apprendre à se développer, de façon organisée, en pleine liberté?